È una natura generosa quella che abita la Bosnia orientale, con le sue montagne dal profilo dolce, i boschi fitti e fiumi di rara bellezza. Non fa eccezione Srebrenica. Appena fuori dalla città lasciamo la strada principale, attraversiamo un ponticello e imbocchiamo un sentiero pieno di tornanti. Ci vogliono sette chilometri, nel verde più assoluto, per arrivare a un prato attorno a cui si affacciano tre case. Solo una è abitata. Ferida Jusić ci accoglie con un sorriso che le accende gli occhi e increspa le rughe che le solcano il viso. Ha 74 anni Ferida, è una donna minuta, magrissima. Soprattutto, è una delle “madri di Srebrenica”: le donne che l’11 luglio del 1995 videro i propri figli maschi inghiottiti dal buio dell’ultimo genocidio d’Europa, il genocidio di Srebrenica.

I giorni del luglio 1995

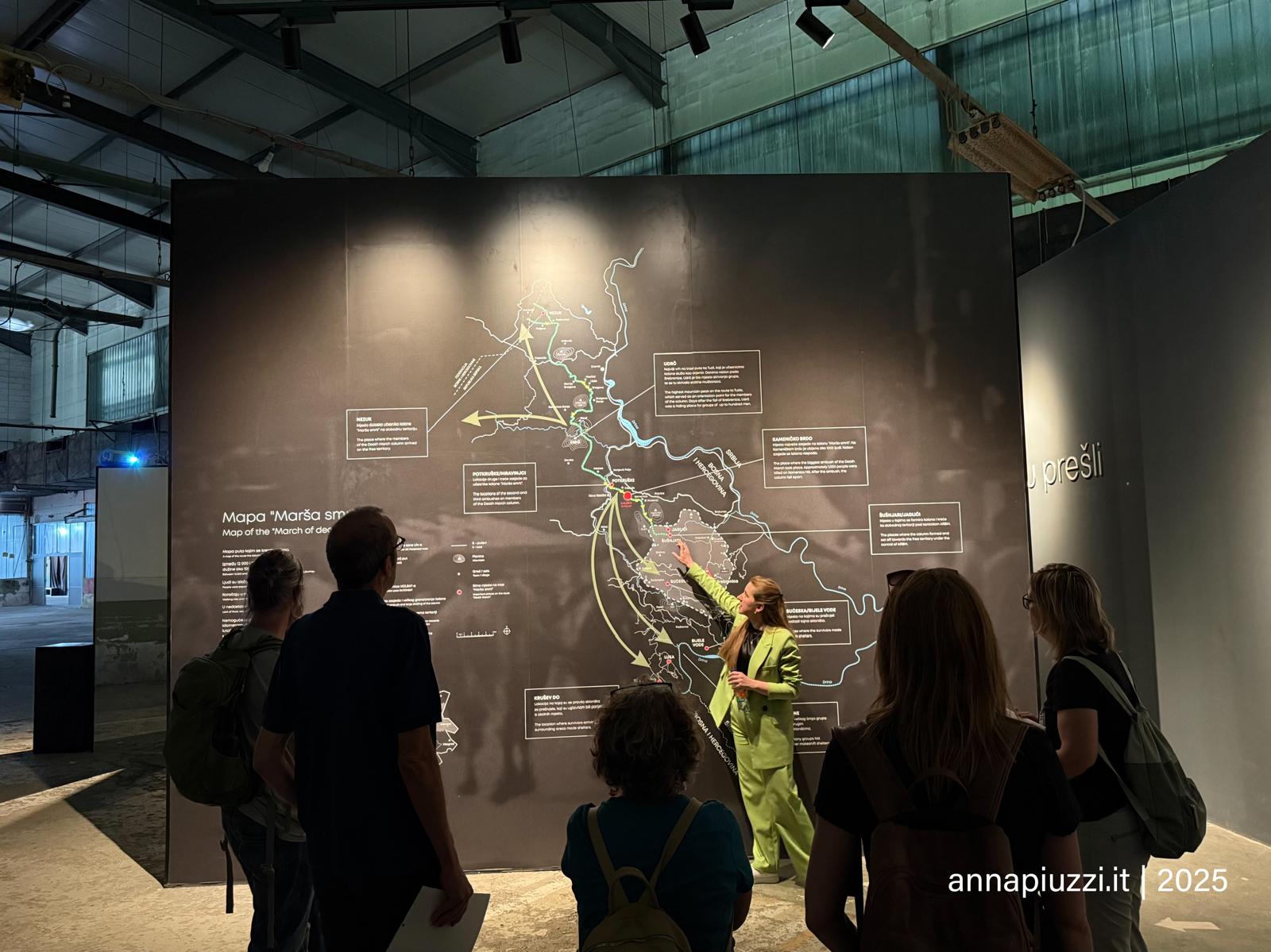

«Non c’è notte in cui io non pianga» è la prima cosa che dice dopo averci fatto sedere attorno al grande tavolo, all’ombra di un bel pergolato: un angolo dell’orto che, prima della guerra, deve aver accolto momenti pieni di gioia. «Avevamo una vita semplice, ma felice – racconta la donna –. Sono stata fortunata, mi sono sposata e ho avuto quattro figli, tre maschi e una femmina. Poi tutto è precipitato». Nel luglio del 1995 – dopo tre anni di assedio di quella che l’Onu aveva dichiarato “area protetta” e in cui erano confluiti migliaia di sfollati – la città cadde in mano alle forze serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladić. La storia della famiglia di Ferida è la stessa di tante altre famiglie. Gli uomini disarmati provano a rifugiarsi nei boschi e raggiungere Tuzla che è invece controllata dai bosgnacchi (bosniaci di fede musulmana). Un tentativo di salvezza che verrà chiamato “marcia della morte”: gran parte di quegli uomini sarà infatti intercettata, fermata, trucidata. Le donne invece si dirigono verso Potočari, nella vecchia fabbrica di batterie dove ha sede il compound dei caschi blu dell’Onu. La convinzione di tutti è che le Nazioni Unite li proteggeranno. Accadrà il contrario, le Nazioni Unite lasceranno fare. Addirittura parte dei soldati del battaglione olandese (Dutchbat) abuserà delle donne e gozzoviglierà insieme ai paramilitari serbi dell’unità degli Skorpioni. Arrivato a Srebrenica, Mladić convoca in un albergo due ufficiali olandesi, li intimidisce facendo sgozzare un maiale nel cortile. Ottiene tutto ciò che vuole: la consegna dei maschi, perfino la benzina per trasferirli. Quello che è stato messo in piedi è un meccanismo di morte razionale e meticoloso ideato e coordinato nelle settimane precedenti dal colonello Ljubiša Beara (lo scrittore Ivica Đikić lo racconta in modo illuminante nel libro Metodo Srebrenica). I maschi dai 17 ai 70 anni vengono divisi dalle donne che – insieme a vecchi e bambini – sono caricate su autobus che le portano nei territori controllati dai bosgnacchi. Anche gli uomini vengono caricati su autobus, ma vengono smistati in luoghi diversi, anche molto distanti: a Kravica, Zvornik, Pilica e altri ancora. Qui nel giro di una manciata di giorni vengono tutti uccisi e poi seppelliti in fosse comuni. Le uccisioni accertate sono 8372.

I morti di Ferida

«Tra quanti provarono a raggiungere Tuzla – racconta Ferida – c’erano anche i miei tre figli, mio marito e i miei tre fratelli. Ricordo benissimo il momento in cui, arrivati al fiume, ci siamo separati: loro sono saliti nei boschi. Mia figlia, mia nuora incinta e io siamo andate Potočari. Degli uomini della mia famiglia si è salvato solo il più giovane dei miei figli. Gli altri sono stati tutti uccisi. Ci sono voluti anni perché fossero ritrovati e identificati i resti dei loro corpi. Ho potuto seppellire i figli, Dževad (23 anni) nel 2013 e Vahid (20) nel 2014. Mio marito non l’ho ancora ritrovato. Nel 2022 è stato rinvenuto un altro osso del corpo di Vahid, rivivere il dolore della sepoltura è stato perfino peggio della prima volta». Le fosse comuni sono state più volte aperte e i corpi trasportati in luoghi diversi della Bosnia, dando vita a quelle che sono definite “fosse secondarie e terziarie”, un modo per occultare le prove dei crimini commessi e per amplificare a dismisura il dolore dei familiari. Ad oggi sono ancora un migliaio i corpi che attendono di essere identificati.

Al memoriale di Potočari

Venerdì 11 luglio, come ogni anno, si terrà la celebrazione per ricordare il massacro, cerimonia quest’anno ancora più sentita perché ricorre il trentennale. Nella distesa di migliaia di lapidi bianche del cimitero che è parte del memoriale di Potočari (nella vecchia fabbrica c’è l’emozionante museo della memoria) saranno seppellite le persone identificate nei mesi scorsi. Tra loro anche una donna, Fata Bektić, di 67 anni. Insieme a lei due ragazzi di 19 anni appena, Senajid Avdić e Hariz Mujić, e poi Hasib Omerović (34), Sejdalija Alić (47), Rifet Gabeljić (31) e Amir Mujčić (31). Di queste persone verranno sepolte solo poche ossa.

Srebrenica oggi

E cos’è oggi di Srebrenica? I numeri parlano chiaro, è una città svuotata, basta un giro lungo le vie cittadine per rendersene conto, le tante serrande abbassate sono eloquenti. Secondo l’ultimo censimento affidabile, quello del 2013, risiederebbero nel distretto 11 mila persone, molte delle quali però vivono all’estero. Ci spiegano che ad abitare effettivamente qui sono neanche 5 mila persone. Nel 1991, all’epoca dell’ultimo censimento della Jugoslavia, erano 37 mila. Le famiglie bosgnacche hanno iniziato a ritornare nel 2002, nonostante tutte le difficoltà e spesso ritrovandosi le case occupate dai serbi. Anche Ferida è tornata in quell’anno. «Vivere da sola in mezzo al bosco non è facile, lavoro l’orto e questo mi aiuta a non impazzire. Questo luogo – ci spiega – anche se isolato era pieno di vita, oggi sono rimasta solo io, ma non voglio lasciare questa casa dove abitano tutti i miei ricordi».

La memoria

Anche la memoria è un percorso accidentato. Gli accordi di Dayton – che pochi mesi dopo il massacro di Srebrenica, nel 1995, misero fine alla guerra – cristallizzarono la situazione, avallando i risultati della pulizia etnica compiuta dai serbo-bosniaci, ideando un farraginoso sistema istituzionale fondato su due entità: la Federazione di Bosnia Erzegovina (che comprende i territori a maggioranza bosgnacca e croata) e la Republika Srpska, a maggioranza serba. Le velleità secessioniste del presidente di quest’ultima, lo spregiudicato Milorad Dodik, fanno sì che la situazione sia sempre sull’orlo della crisi. È in questo contesto che il genocidio di Srebrenica non viene quindi riconosciuto. Gli stessi luoghi dove avvenne la mattanza ne sono la riprova. A Kravica l’edificio usato per ammassare e poi uccidere 1.313 bosgnacchi è stato ridipinto, sistemato e recintato, tornando a essere sede di una cooperativa agricola. Nemmeno una piccola targa ricorda quello che lì dentro è accaduto. A Pilica, la “casa della cultura” (nel cuore del paese, sulla strada principale), dove vennero ammazzate cinquecento persone, molto più semplicemente viene lasciata cadere a pezzi. A inizio anno a un gruppo di documentaristi del Memoriale di Srebrenica voleva riprendere alcune immagini all’interno dell’edificio, ma è stato loro impedito di lavorare dalle autorità locali. L’ingresso è infatti interdetto a chiunque, soprattutto a quanti vogliano ricordare i propri cari. Noi riusciamo a entrarci, per pochi minuti, di nascosto, prima che arrivi la polizia. L’interno è spettrale. L’indomani la guida del Memoriale ci chiederà come abbiamo fatto ad entrare visto che la cittadinanza si allerta subito appena qualcuno si muove lì attorno. Anche qui, ovviamente, nemmeno una targa. Fuori però hanno pensato bene di realizzare un monumento per onorare i soldati serbo-bosniaci.

E a noi, oggi, cosa dice Srebrenica? «Dalla Bosnia fino a oggi, fino a Gaza, il mondo è diventato un unico grande caos in cui l’aggressore e l’aggredito sono messi sullo stesso piano – spiega con amarezza il giornalista Paolo Rumiz –. Sono stanco di vedere guerre che si potrebbero evitare con il dialogo, ma purtroppo abbiamo perso la bellezza e la fatica delle parole giuste». Gli fa eco l’attrice e documentarista Roberta Biagiarelli che, con Rumiz, ha realizzato il bellissimo podcast Srebrenica: il genocidio dimenticato (ascoltatelo!). «Oggi è chiaro – spiega nel podcast – che le guerre jugoslave non furono un rigurgito medievale, ma l’anticipazione del mondo attuale, sempre più diviso e più violento. Srebrenica, purtroppo parla al nostro presente».

Anna Piuzzi

Anche questo incontro e la visita al memoriale di Potočari sono avvenuti nel contesto della missione di Ospiti in Arrivo, a inizio maggio, di cui ho scritto a questo link. E anche in questo caso un grandissimo grazie va Nihad Suljić, attivista, compagno di battaglie e amico.

Leave A Comment?